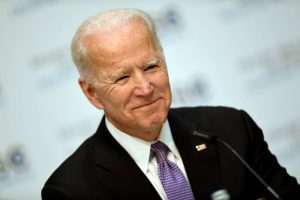

Il nuovo presidente statunitense Biden (entrato nel 79° anno d’età lo scorso novembre, ma che potrà contare sul volitivo sostegno della predestinata vicepresidente Kamala Harris) non avrà un compito semplice nelle relazioni internazionali con Cina e Iran (i due arcinemici degli Stati Uniti negli ultimi anni e presumibilmente anche nei prossimi), che dopo il suo insediamento hanno immediatamente voluto mostrare i muscoli per indurlo a tornare ai bei tempi (per loro) di quando Biden era vicepresidente di Obama.

Il nuovo presidente statunitense Biden (entrato nel 79° anno d’età lo scorso novembre, ma che potrà contare sul volitivo sostegno della predestinata vicepresidente Kamala Harris) non avrà un compito semplice nelle relazioni internazionali con Cina e Iran (i due arcinemici degli Stati Uniti negli ultimi anni e presumibilmente anche nei prossimi), che dopo il suo insediamento hanno immediatamente voluto mostrare i muscoli per indurlo a tornare ai bei tempi (per loro) di quando Biden era vicepresidente di Obama.

Delle pretese cinesi su Taiwan – considerata da Pechino una provincia ribelle, che in applicazione dell’irrinunciabile principio sintetizzato dal motto “una sola Cina” prima poi dovrà con le buone o con le cattive essere ricondotta all’ovile della madrepatria – ho parlato più a lungo nel numero di agosto dello scorso anno, ma oggi esamineremo la questione dalla prospettiva dei rapporti sino-statunitensi e della paradossale situazione per cui dal 1979 gli Stati Uniti hanno rapporti diplomatici con la sola Cina comunista, che quindi considerano ufficialmente l’unico governo cinese legittimo, contro la quale però sono sostenitori politici e alleati militari della Repubblica di Cina filo-occidentale, pluralista e capitalista, che tuttavia non riconoscono diplomaticamente.

Bizzarrie della politica!

Pechino non ha esitato a inviare subito un “messaggio di benvenuto” al nuovo presidente statunitense: tra il 22 e il 23 gennaio, per la prima volta da quando esiste la ribelle Repubblica di Cina, 15 aerei militari della Repubblica Popolare, di cui 12 cacciabombardieri, hanno sorvolato la regione meridionale di Taiwan e l’isola Tungsha ricca di giacimenti petroliferi, controllata da Taiwan ma rivendicata da Pechino come appartenente alla sua provincia di Guangdong.

Poiché evidentemente ignorare la provocazione sarebbe stato un pericoloso segnale di cedimento, il 24 gennaio la portaerei statunitense “Theodore Roosevelt” si è diretta verso l’area contesa attraversando il Canale di Bashi fra Taiwan e le Filippine ed entrando nel raggio d’azione dei missili cinesi Yi-12, in dotazione ai cacciabombardieri che avevano violato lo spazio aereo di Taiwan.

L’aggressività di Pechino allarma anche il Giappone: il giorno dopo, il 25 gennaio, il ministro della difesa giapponese Nobuo Kishi ha chiesto e ottenuto dall’omologo statunitense Lloyd Austin la conferma che le isole Senkaku, anche queste rivendicate dalla Cina, rientrano nel trattato sulla sicurezza vigente tra Tokyo e Washington. Inoltre, come ulteriore ammonimento, il 4 febbraio il cacciatorpediniere “John S McCain”, di stanza a Fukuoka in Giappone, ha attraversato per intero i 350 km del politicamente e militarmente rovente braccio di mare – largo nel tratto più ampio appena 180 km – che separa Taiwan dalla costa della provincia cinese di Fujian, percorso ripetuto 20 giorni più tardi dall’altro cacciatorpediniere “Curtis Wilbur”.

Sul fronte opposto, pochi giorni prima una squadra aeronavale cinese aveva svolto in alcune isole disabitate dell’area un’esercitazione di sbarco di truppe con proiettili veri e la partecipazione di una decina di bombardieri. Ovviamente più Pechino minaccia e più Taiwan cerca di rinsaldare i legami con gli Stati Uniti, che sono il suo principale fornitore di moderni armamenti e senza il cui ombrello verosimilmente la pressione della Repubblica Popolare si intensificherebbe fino a diventare insostenibile, ma ovviamente anche gli Stati Uniti hanno bisogno di Taiwan come avamposto avanzato della loro influenza in Asia e acuminata spina permanente nel fianco della Cina comunista: agli osservatori non è sfuggito l’invito rivolto al direttore dell’Ufficio di rappresentanza di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-khim, di assistere per la prima volta, lo scorso 20 gennaio, alla cerimonia di insediamento di Biden, che nemmeno sembra intenzionato a revocare i dazi sulle esportazioni cinesi introdotti da Trump.

Le accuse di Biden contro la Cina sono le stesse su cui batteva il suo predecessore: comportamenti antidemocratici in politica (principalmente le repressioni dei dissidenti a Hong Kong e della minoranza uigura nello Xinjiang) e pratiche sleali in economia.

Le accuse di Biden contro la Cina sono le stesse su cui batteva il suo predecessore: comportamenti antidemocratici in politica (principalmente le repressioni dei dissidenti a Hong Kong e della minoranza uigura nello Xinjiang) e pratiche sleali in economia.

Verosimilmente i rapporti con la Cina saranno il rompicapo di politica estera più arduo con cui dovrà cimentarsi Biden, perché l’ascesa irrefrenabile del colosso asiatico come primo concorrente degli Stati per la supremazia planetaria rende impossibile una virata a U dalla politica di confronto inaugurata da Trump; del resto l’atteggiamento “duro” verso la Cina gode di un amplissimo consenso trasversale nella popolazione statunitense e in campagna elettorale è stato l’unico argomento su cui i due candidati praticamente concordavano.

L’altro nodo delicatissimo che Biden dovrà pazientemente cercare di sciogliere, o più improbabilmente decidere di tranciare con un colpo di spada, è quello mediorientale.

Nel numero di gennaio di quest’anno ho ricordato l’attivismo di Trump proprio nelle ultime settimane della sua presidenza, dapprima con la sponsorizzazione del cosiddetto “accordo di Abramo” tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein (con la benedizione dell’Arabia Saudita), che prelude al riconoscimento diplomatico reciproco, e poche settimane dopo con la regia dello scambio di ambasciate tra Israele e Marocco, il tutto orchestrato in funzione anti-palestinese e anti-Iran, grande istigatore dei palestinesi e arcinemico di Israele, Arabia Saudita e USA.

Ma se la Cina è in una posizione di forza per negoziare – tra l’altro sembra che là la “pandemia” sia sparita, e che mentre in Europa i confinamenti martellati dai governi continuano a devastare i prodotti interni lordi, in Cina l’economia vada a gonfie vele – l’Iran è stato messo nell’angolo dalla tenaglia politica (isolamento internazionale) ed economica (sanzioni) implacabilmente perseguita da Trump. Ciononostante, o forse proprio per questo, gli ayatollah hanno cercato di mostrare subito i muscoli (oggi però resi più flaccidi da Trump) per convincere Biden a tornare ai bei tempi di Obama: alla fine di gennaio e all’inizio di febbraio il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif ha ripetutamente incitato Biden a revocare le sanzioni, minacciando in caso contrario un’accelerazione del programma nucleare iraniano.

Il 18 giugno sarà eletto il nuovo presidente della repubblica islamica e per ora l’unico candidato a sostituire l’attuale presidente Hassan Rouhani, in carica da due mandati, sembra Hossein Dehghan, consigliere militare della Guida Suprema Ali Khamenei, quest’ultimo a sua volta presidente dal 1981 al 1989 e oggi capo spirituale del clero sciita. Anche Dehghan, tuttora colpito da sanzioni statunitensi per la sua partecipazione ad attività terroristiche in Libano, seppure non ancora presidente in un’intervista al quotidiano britannico Guardian ha accusato Biden di “proseguire la politica di Trump mantenendo le sanzioni e bloccando in banche estere i proventi della vendita del petrolio, che ci servono per combattere la pandemia”.

Dehghan ha anche bacchettato l’Unione europea, che pure si era opposta alle sanzioni decise da Trump, accusandola di essersi allineata alla posizione statunitense.

Intanto poche settimane fa l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha comunicato che l’Iran ha iniziato la produzione di piccoli quantitativi di metallo di uranio, vietata dall’accordo sul nucleare sponsorizzato da Obama e sottoscritto a Vienna nel 2015: una decisione chiaramente rivolta ad accentuare la pressione non solo su Biden ma anche sull’Unione europea, ancora una volta anello debole dell’Occidente, che pur consapevole di essere dopo Israele il più probabile bersaglio di un futuro missile nucleare iraniano, ritiene più opportuno blandire gli ayatollah anziché collaborare con l’ampio fronte (da Israele agli Stati Uniti all’Arabia Saudita) degli avversari di un Iran già indebolito.

Per ora Teheran e Washington si scrutano, entrambi affermando l’intenzione di tornare all’accordo di Vienna ma ciascuno aspettando che sia l’altro a fare il primo passo.

Infine, prima del mio commento finale citerò altri due eventi che hanno caratterizzato l’inizio della presidenza di Biden in Medio Oriente.

Il primo sono le incursioni realizzate nella prima settimana di marzo dall’aviazione statunitense contro miliziani filo-iraniani in Siria, in rappresaglia a precedenti lanci di missili contro installazioni militari degli USA in Iraq: evidentemente un ammonimento all’Iran, ma diverso nello stile e nella sostanza dalle precedenti “eliminazioni mirate” di personaggi di primo piano nelle catene di comando iraniane, dal generale dei pasdaran Qasem Soleimani allo scienziato “padre” del progetto nucleare Mohsen Fakhrizadeh, di cui ho parlato nel numero dello scorso gennaio).

Il secondo evento sono la divulgazione di un rapporto della CIA, già secretato da Trump, che accusa apertamente il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman di essere il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente e critico della casa reale Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018 nel consolato saudita nella metropoli turca di Istanbul, e l’imposizione di sanzioni contro 76 cittadini sauditi ritenuti coinvolti in operazioni contro dissidenti all’estero. Poco prima della pubblicazione del rapporto, il 24 febbraio, il 78enne Biden aveva telefonato all’85enne Re Salman, di cui Mohammad è l’erede (“bin Salman” significa appunto “figlio di Salman”), per annunciargli la pubblicazione del rapporto ed esprimergli il biasimo degli Stati Uniti per l’uccisione di Khashoggi ma anche l’intenzione di proseguire la collaborazione tra i due Paesi.

In pratica una ramanzina: “Ragazzacci, vi vogliamo ancora bene anche se vi siete comportati male, però da ora in poi rigate dritto secondo i nostri criteri del bene e del male, se no saremo costretti a punirvi.”

Ora il mio commento sui due eventi: la strategia dell’escalation, cioè della risposta graduata secondo le iniziative del nemico, fu uno dei fattori della sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam: le guerre finché si può è meglio non farle, ma se si devono fare si combattono per vincerle, e sbrigarsi a vincerle ricordando che si tratta appunto di una guerra, e non di un esercizio di correttezza politica, è il modo migliore per abbreviare il più possibile le sofferenze di tutti. Usare la propria superiorità tecnologica per eliminare personaggi di spicco nelle catene di comando nemiche è senz’altro il classico “raggiungere il massimo risultato col minimo sforzo”, ma serve anche a incutere timore nei loro colleghi, che così sanno di essere anche loro nel mirino; se poi proprio vogliamo parlare di risposte a operazioni nemiche, le risposte devono essere non “simboliche”, come un’incursione aerea contro una banda di miliziani, ma “superiori in intensità” e tali da togliere all’avversario la voglia di riprovarci.

L’omicidio del giornalista Khashoggi nel consolato di Istanbul è riprovevole secondo i nostri criteri, ma… i nostri criteri sono appunto “nostri”, e bisogna riconoscere l’assurdità della pretesa che siano senz’altro seguiti e applicati da altre mentalità secolari (i sociologi istruiti le chiamerebbero “culture”, ma io sono più terra terra…) solo perché lo pretendiamo noi.

Khashoggi non era una persona qualunque: come si legge in Wikipedia, era nipote del mercante d’armi Adnan Khashoggi, noto per il suo coinvolgimento nello scandalo Irangate e possessore negli anni ’80 di un patrimonio stimato a 4 miliardi di dollari; primo cugino di Dodi Al-Fayed, amante della principessa britannica Diana e morto insieme a lei in uno strano “incidente stradale” a Parigi; lui stesso ex militante dei Fratelli Musulmani e sostenitore ideologico dell’Islam politico; e dal 1991 al 1999 corrispondente giornalistico in Afghanistan, Algeria, Kuwait, Sudan e Medio Oriente, luoghi in cui, secondo alcuni osservatori, approfittando della sua copertura professionale lavorò per lo spionaggio saudita e statunitense.

Dunque non un innocente giornalista martire della verità, ma un personaggio con un passato complesso… fermo restando che secondo la nostra mentalità è riprovevole attirare in un consolato per eliminarlo un probabile conoscitore di molti segreti scomodi, il 35enne principe Mohammad bin Salman, erede del trono saudita quando lo lascerà vacante l’attuale re 85enne, è quello che ha preso la rivoluzionaria decisione (rivoluzionaria, s’intende, per quel Paese di mentalità estremamente conservatrice) di permettere alle donne (che votano solo dal 2015) di guidare l’automobile e di viaggiare sui trasporti pubblici; e sicuramente Mohammad ha anche collaborato con Trump nella tessitura del succitato “Accordo di Abramo”, uno scalino fondamentale per la pacificazione del Medio Oriente a scapito dei fanatici religiosi musulmani.

In conclusione, mi pare avventata la spocchiosa pretesa “politicamente corretta” di Biden di ergersi a giudice morale degli eventi in un altro Paese, puntando l’indice accusatore verso una sola persona di primissimo piano – che, se proprio lui fosse l’organizzatore, sicuramente non avrà fatto tutto da solo né all’oscuro del padre – e pregiudicando equilibri delicatissimi per il futuro degli Stati Uniti… sicuramente Mohammad, quando salirà al trono dopo la morte dell’85enne attuale sovrano, non dimenticherà lo “sgarbo” ricevuto.

Per chiudere, a proposito della pretesa di ergersi a giudici morali degli eventi in altri Paesi, mi viene spontaneo citare il ridicolo di cui si sta coprendo l’Italia strepitando per “il rispetto dei diritti umani” dello studente (fuori corso) egiziano Patrick Zaky… addirittura, in questi tempi durissimi, come se non avessero altro di cui preoccuparsi, 160.000 italiani hanno trovato il tempo e la voglia di firmare una petizione a Mattarella perché gli decreti la cittadinanza italiana, per poterlo… tutelare come nostro concittadino.

Una petulante insistenza che è anche un inopportuno e sciocco schiaffo all’Egitto, di cui quest’ultimo sicuramente si ricorderà al momento opportuno… e che intanto, per mostrare quanto gliene importa (stavo per usare un’altra parola, ma mi sono trattenuto) del ruggito del coniglio italiano, ha prorogato più volte la detenzione di Zaky, che se l’Italia si fosse fatta i cavoli suoi forse a quest’ora sarebbe già fuori del carcere.

Si dice che la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni… e dunque tanti auguri ai bene intenzionati! a cui in questo periodo le opportunità di combinare disastri sicuramente non mancheranno.

Francesco D’Alessandro